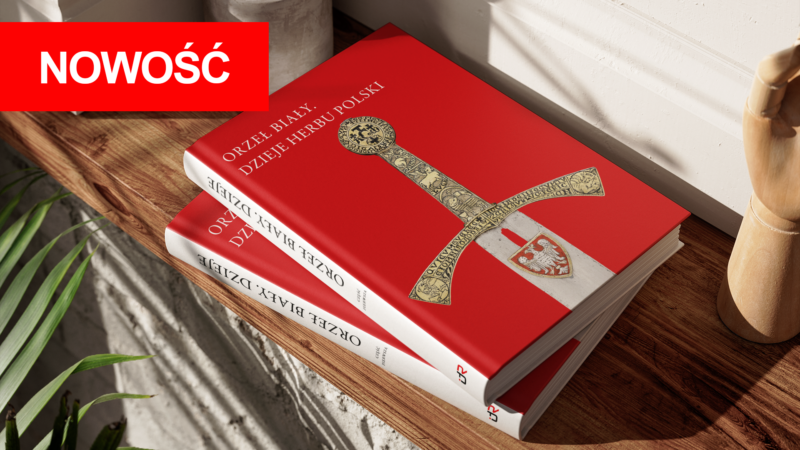

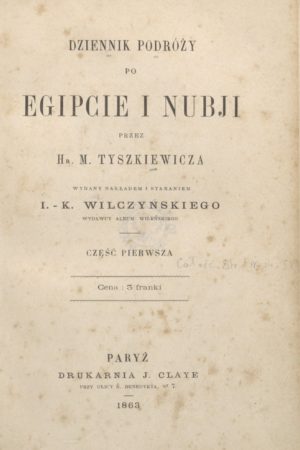

„Orzeł Biały” – trzytomowy album z nagrodą Feniksa 2024

12 kwietnia 2024 roku Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS w kategorii „Edytorstwo – Album” otrzymała publikacja Instytutu De Republica „Orzeł Biały. Studia nad herbem Polski”, […]

Instytut De Republica – w likwidacji

Na podstawie Zarządzenia nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie likwidacji Instytutu De Republica, z dniem 4 marca 2024 […]

Trzy lata działalności Instytutu De Republica

Działalność wydawnicza, Nagroda Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych dla młodych naukowców, program stypendialny „Joseph Conrad Fellowship”, organizacja […]

Sztuka i państwo w II RP – piąte seminarium JCF

Nagroda IDR

Nagroda Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.

więcejNadchodzące wydarzenia

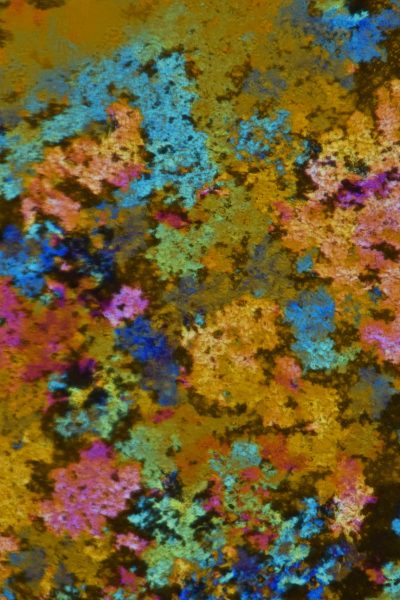

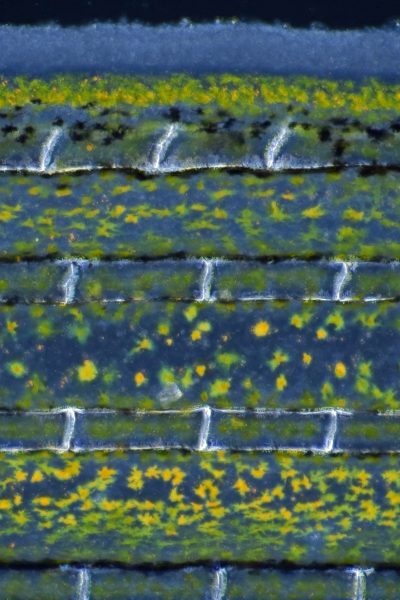

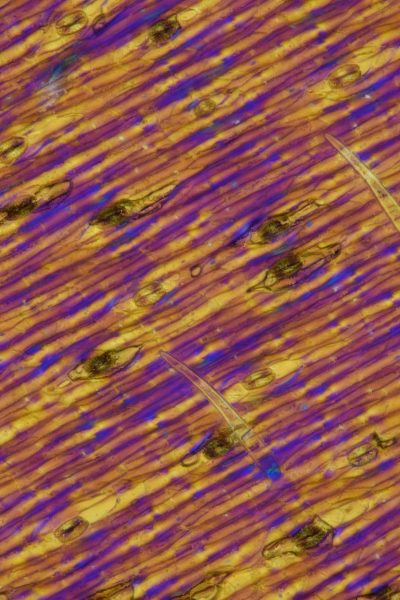

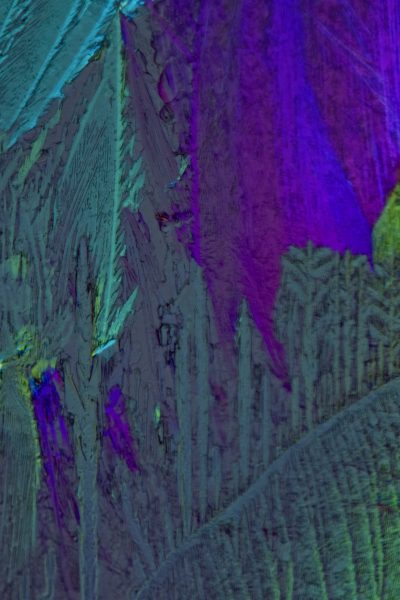

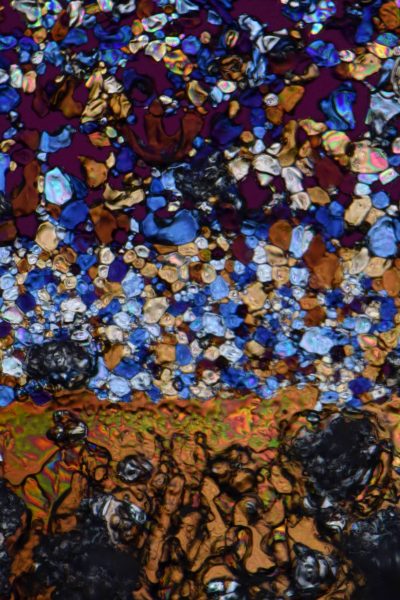

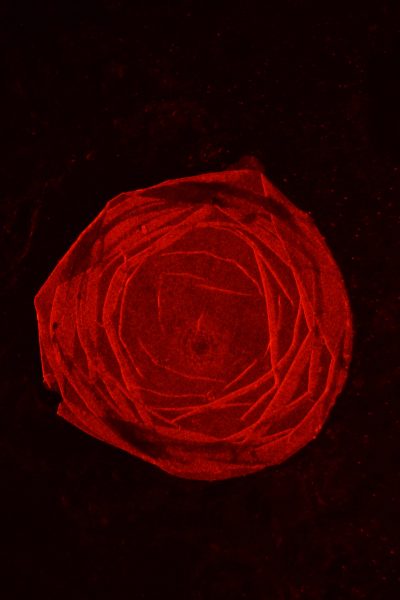

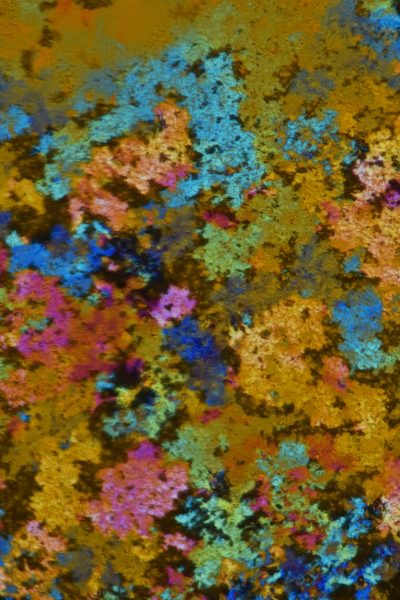

Kadr nauki

Projekt Instytutu De Republica „Kadr nauki” to przestrzeń, gdzie fotografia i sztuka spotykają naukę. Jego celem jest zachęcanie do tworzenia i dzielenia się twórczością obrazującą świat nauki.

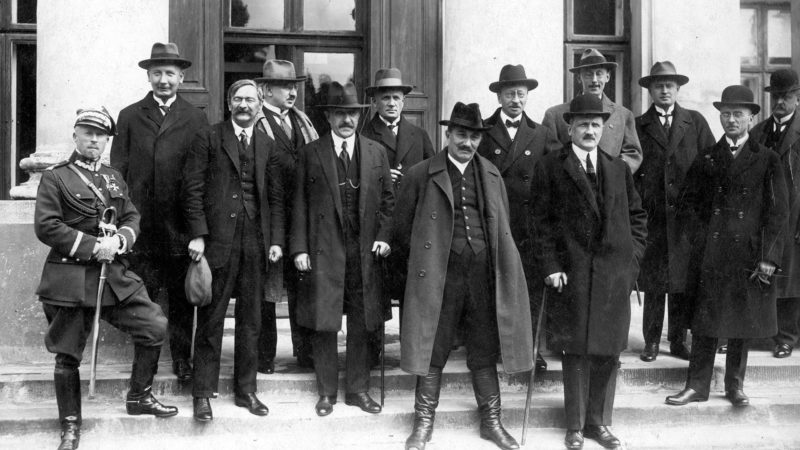

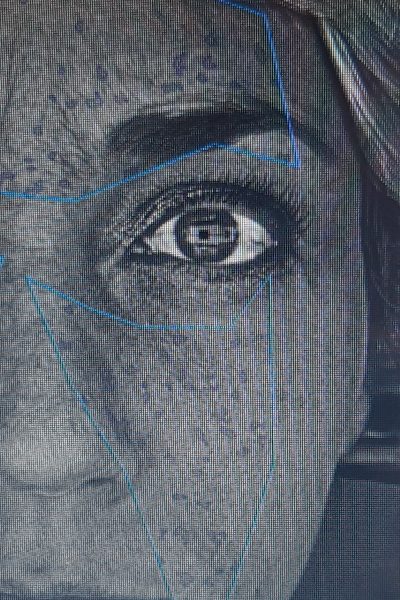

więcejZnani nieznani

Projekt „Znani nieznani” przybliża sylwetki Polaków i osób pochodzenia polskiego, które zasłynęły swoimi osiągnięciami na świecie, jednak często nie są kojarzone z Polską.

Interaktywna mapaNajnowsze biogramy

Cezaria Jędrzejewiczowa

pierwsza Polka na stanowisku rektora, założycielka warszawskiej etnologii

więcej